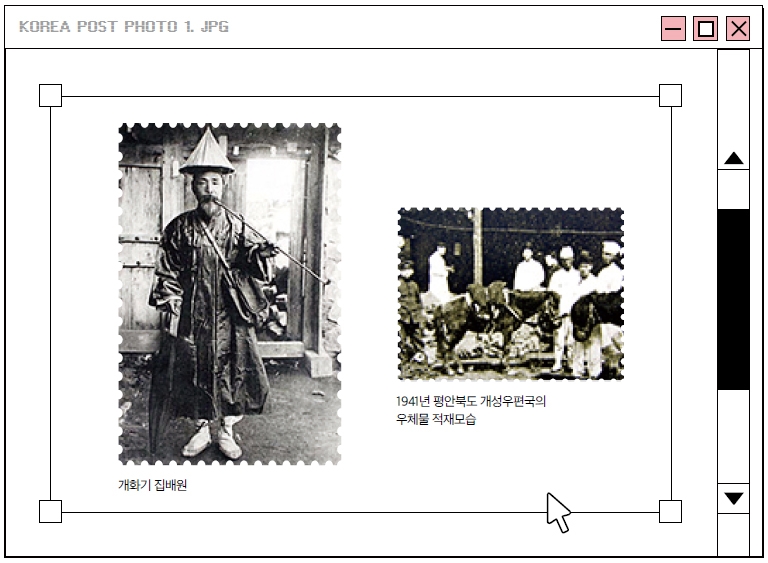

조선시대 개화기(1884~1897년)

1884년(고종 21년) 당시 미국과 일본에 수신사로 갔던 홍영식은 두 나라의 편리한 우편제도에 감탄하여 조선에 돌아온 즉시 신식우정 도입을 건의했다. 홍영식은 우편제도가 문화 발전의 중추신경임을 어필했고, 이를 받아들인 고종은 당시 개화파들에게 칙명으로 우정총국 설치를 허가했다. 1884년 4월 22일 설립된 우정총국은 오늘날 한국우정의 싹이 되었다.

개화기를 타고 도입된 근대 우정은 집배원들의 수난과 인고의 애환이 없었더라면 성장할 수 없었을 것이다. 당시 체전부라 불린 오늘날의 집배원은 완고한 양반의 천시와 멸시 속에서 개화기 기수 역할을 해왔다. 커다란 고깔을 연상케 하는 갓과 비가 올 때 갓 위에 착용하는 갈모, 커다란 두루마기를 몸에 걸친 복장은 여느 조선시대 백성과도 같았으나, 한쪽 어깨에 멘 행낭으로 사진 속 인물이 체전부임을 알 수 있다.

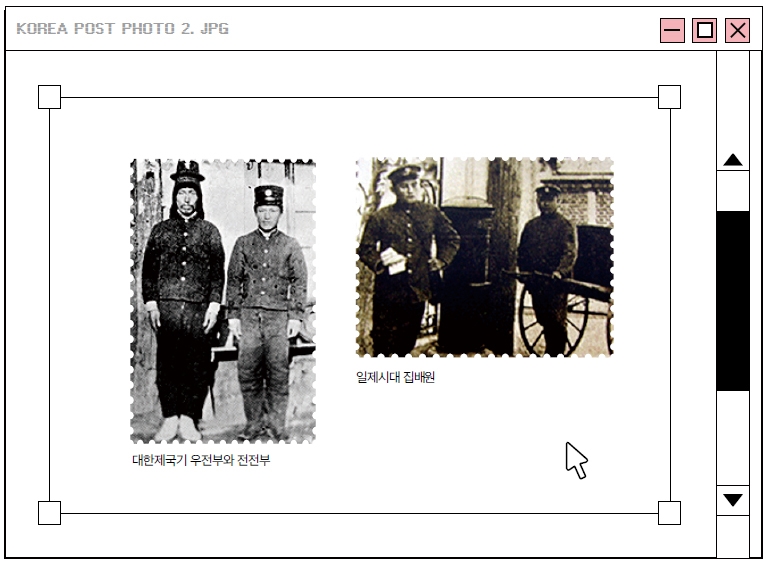

대한제국기(1897~1910년)와 일제강점기(1910~1945년)

대한제국 시기와 일제강점기에 활동한 체전부는 조선시대 개화기와 달리 집배복을 입고 활동했다. 당시 체전부는 조선시대와 달리 제복을 입고 활동하였으며, 일반 집배원인 우전부와 급한 전보를 전달하는 전전부로 분류되었다. 무늬 없는 검은색 제복은 같으나 우전부는 벙거지와 짚신, 전전부는 서양식 캐피 모자와 가죽 단화를 착용했다. 체전부들의 모자는 당시 통신원 우체사의 ‘우(郵)’를 형상화한 모표가, 제복 소매 부분에는 ‘우’라는 표식이 새겨져있다. 또한 집배원인 우전부는 일반 모표, 전배원인 전전부는 빨간 모표를 착용했다. 이때 우편의 편리함을 알게 된 사람들은 체전부를 ‘우편물을 배달하는 대감님’이라는 뜻의 ‘체대감’이라고도 불린 재밌는 일화도 있다.

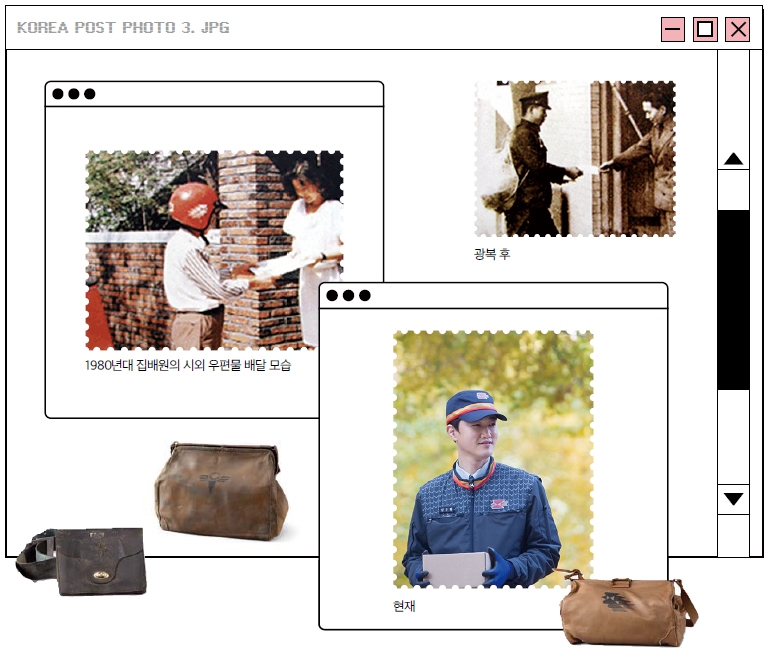

광복 이후부터 현재(1945~2023년)

광복 이후에도 체전부의 집배복은 무늬 없는 검은색 제복이었다. 그러다 1967년 11월, 5월 31일을 ‘집배원의 날’로 제정함과 동시에 체전부라는 이름 대신 집배원이라는 지금의 명칭으로 바뀌었다. 복장 또한 정모에 감색 상·하의로 약간의 변화가 나타났다. 1980년대 들어서 여성집배원 정복이 등장함과 동시에 점차 깔끔하고 세련된 복장을 갖춰나갔다.

시대의 흐름에 따라 변화되어 온 집배복은 오늘날 남색 바탕에 우체국을 상징하는 빨간색, 주황색, 노란색의 줄이 그려진 모자와 상의, 무늬 없는 깔끔한 남색 하의로 규정되었다. 수차례에 걸쳐 바뀐 집배복은 현대의 흐름에 맞게 편의성과 실용성을 고려한 복장으로 재정비되었다.